【中小企業】ホームページのアクセス数はどれぐらいが平均?業界別に紹介

中小企業のホームページってどれぐらいのアクセス数が平均なの?

ホームページを制作したけど、放置したままでアクセスがほとんどない…

ホームページのアクセス数を増やすにはどうすればいいの?

中小企業のホームページが、平均どれぐらいのアクセス数なのか気になっている方は多いのではないでしょうか?

平均のアクセス数がわかれば、アクセスが多いのか少ないのか目安になりますよね。

ただし、中小企業のホームページは制作しただけで放置されてしまっていることが多いです。

そうすると、アクセス数はほとんど増えないので成果を出すことは難しいです。

まずは自社のホームページが平均と比べて、どれだけのアクセスがあるのか確認してみることで、現状の状態を把握できます。

そこで、今回は業界別に中小企業のホームページが、どれだけアクセスがあるのか紹介していきます。

自社のホームページのアクセス数と比較して、今後どのようにホームページを運営すればいいのか考えていきましょう。

ホームページは制作が終わってからがスタート

ホームページは制作が終わってからがスタートです。

今一度なぜホームページを制作したのか再確認しておきましょう。

- 自社の信頼性を上げるため

- お問い合わせや申し込みを増やすため

- 採用・人事

- ショップ・商品販売

- 商品購入後のアフターサポート

- 会社情報の発信

中小企業・小規模事業者は、名刺代わりにとりあえずホームページを制作することが多いです。

そのような場合は、アクセスが増えることはありません。

もし、ホームページからお問い合わせや申し込みが欲しい場合は、積極的に運用していく必要があります。

中小企業ホームページの平均アクセス数【業界別】

放置してしまっているホームページは、1日あたりのアクセス数(PV)が50以内であることがほとんどです。

そのアクセスも自社社員がほとんどなんてことも…。

では、実際にそれぞれの業界で、どれぐらいのアクセス数があるのか確認をしてみましょう。

今回紹介するデータは、しっかりとホームページを運用している企業のアクセス数を平均した数になっています。

業界別平均アクセス数

| 業界 | 平均アクセス数 |

|---|---|

| 物流 | 30,918/月 1,030/日 |

| 広告 | 345,263/月 11,508/日 |

| Web制作 | 144,303/月 4,810/日 |

| 印刷 | 16,500/月 550/日 |

| アウトソーシング | 140,092/月 4,669/日 |

| 金融サービス | 82,830/月 2,761/日 |

| 医療用医薬品 | 21,606/月 729/日 |

| 医療機器 | 345,263/月 11,508/日 |

| 建材・住設機器 | 324,003/月 10,800/日 |

| 建設機器 | 40,044/月 1,334/日 |

| 情報システム | 91,030/月 3,034/日 |

| 通信・ネットワーク | 453,675/月 15,122/日 |

| ソフトウェア・ミドルウェア | 6,382,230/月 212,741/日 |

| サーバ・ストレージ | 19,424,060/月 647,468/日 |

| FA(制御機器) | 476,928/月 15,897/日 |

| 電子部品 | 316,766/月 10,558/日 |

| 計測機器 | 73,980/月 2,466/日 |

※マイクロサイト構築パックがWeb解析ツール「SimilarWeb PRO」を使って、業界ごとのアクセス状況をリサーチした内容を引用しています。

※「SimilarWeb PRO」ではある程度アクセス数がないと計測されないため、運用をしっかりしている企業が対象になっています。

※業界ごとに5サイトをランダムに選出し、アクセス数の平均値が算出されています。

※1日のアクセス数は月のアクセス数を30日で割った数値です。

※計測期間:2015年7月1日~9月30日

自社のホームページを比べて、いかがでしたか?

古い情報ですが、経験上アクセス数は大体これぐらいになるかと思います。

これらの数値は自社のホームページを評価する際に一定の目安になります。

ただ、あくまでも目安になるので、絶対的な基準になるわけではありません。

実際に、アクセス数が少なくても、お問い合わせや申し込みを多数獲得しているホームページもあります。

まずはホームページの目的を明確にして、運用をしていくことが大切です。

ホームページのアクセスを増やす方法

アクセス数を増やす方法は、主に4つになります。

- SEO対策でアクセスを増やす

- Web広告を出してアクセス数を増やす

- SNSを使ってアクセス数を増やす

- ホームページを地道に広める

それぞれメリット・デメリットがあるので確認しておきましょう。

どれかひとつだけやるのではなく、バランスよく行うことが大切です。

SEO対策でアクセスを増やす

SEO対策は、自社ホームページをGoogle検索の上位に表示させてアクセス数を増やす方法です。

ブログを書いたり、既存ページの質を高めたりして検索上位を狙います。

狙ったキーワードで検索上位に表示されれば、安定したアクセス数を獲得できます。

メリット

SEO対策のメリットは以下になります。

- 安定したアクセス数が望める

- コストが安い

- 信頼性・知名度のアップ

ホームページをしっかり運用している中小企業は、SEO対策は必ず行っています。

安定したアクセスが望める

SEO対策を行うことで、検索エンジン(主にGoogle検索)からのアクセス数が増えます。

検索上位に表示されるページが増えれば増えるほど、安定したアクセス数が望めます。

コストが安い

有料広告と比べて、SEO対策は初期投資と労力が必要ですが、一度効果が上がれば持続的な成果が得られます。

成果が出たあとは、定期的なコンテンツ更新や修正だけでアクセスを集められるのが大きな魅力です。

信頼性・知名度のアップ

検索エンジンで上位表示されることで、企業やブランドの信頼性が向上し、知名度も高まります。

長期的に見て、ブランドイメージの形成に役立ちます。

デメリット

SEO対策のデメリットは以下になります。

- 成果が出るまで時間がかかる

- アルゴリズムの変更への対応

- 専門的なスキルが必要

SEO対策は、時間がかかるため継続して根気強く続けていく必要があります。

ほとんどの中小企業がリソースが足りず、満足にSEO対策ができていない状況です。

成果が出るまで時間がかかる

SEO対策の効果を実感できるまでには、時間がかかることがほとんどです。

とくに競争が激しいキーワードで上位表示を目指す場合は、数ヶ月から数年かかることも珍しくありません。

アルゴリズムの変更への対応

検索エンジンのアルゴリズムが頻繁に変わるため、それに合わせて戦略を変更しなければならないことがあります。

実際に、アルゴリズムの変更によって順位が急激に下がることもあります。

アルゴリズムの変更に左右されないコンテンツの制作が大切です。

専門的なスキルが必要

SEO対策は検索上位に表示させるための専門知識、専門的なツールの使用が必須です。

具体的には、ツールで得たデータを元にホームページの構成を適切にしたり、質の高いコンテンツを作成するスキルや経験が必要になります。

また、ホームページの修正やコンテンツ作成に時間や人員が必要になります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 安定したアクセスが望める コストが安い 信頼性・知名度のアップ | 成果が出るまで時間がかかる アルゴリズムの変更への対応 専門的なスキルが必要 |

Web広告を出してアクセス数を増やす

Web広告は、Googleや各種SNSに自社ホームページを表示させてアクセス数を増やす方法です。

広告費を使えば、アクセスを集められるので早く成果が出せるのが大きな魅力です。

Web広告には様々な種類があるので、自社に最適な媒体を選択することが重要になります。

メリット

Web広告のメリットは以下になります。

- 成果をすぐに出せる

- 予算を柔軟に決められる

- 計測と分析がしやすい

SEO対策と違い、Web広告ならすぐにアクセスを集めることが可能です。

アクセスを集めれば、そのデータを参考にホームページの修正も効率的に行えます。

成果をすぐに出せる

Web広告を出すことで、アクセスを集められるので成果をすぐに出すことが可能です。

また、広告を表示させるユーザーの属性も細かく設定できるので、狙ったユーザーのアクセスを増やせるのも成果が出やすいポイントになります。

予算を柔軟に決められる

Web広告は予算を柔軟に決められるのが大きなメリットです。

たとえば、1日に3000円を上限に設定したり、予算を使いたくないときは停止できたりと状況に合わせて調整できます。

ホームページがきちんと成果を出せるのか、試しに少ない予算でテストをすることも可能です。

計測と分析がしやすい

Web広告の効果をリアルタイムで計測し、クリック率や申し込み率(CVR)などのデータを詳しく分析できます。

データが集まることで、効果的な戦略をスピーディーに調整できます。

デメリット

Web広告のデメリットは以下になります。

- 競争の激化

- 効果が一時的

- 運用には慣れが必要

Web広告は適切に運用をすれば、多くのメリットを提供してくれますが、デメリットも考慮しバランスよく運用することが重要です。

競争の激化

人気のキーワードやプラットフォームでは競争が激しく、広告費が高くなることもあります。

競争の激しいキーワードだと、1クリック3,000円なんてことも多いです。

どのようなキーワード、プラットフォームでWeb広告を出すのか戦略を立てることが重要です。

効果が一時的

Web広告が表示される期間が終了すると、効果が急激に減少することがあります。

SEO対策などの長期的な施策と比べると、一時的な効果が大きいです。

運用には慣れが必要

近年はAIのお陰でWeb広告の運用は、以前と比べて簡単になりました。

ただ、Web広告の設定方法や戦略の立て方、運用していく上での微調整はまだ人が行わなければいけません。

Web広告は、実際に運用してどのように成果が出るのか経験し慣れていく必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 成果をすぐに出せる 予算を柔軟に決められる 計測と分析がしやすい | 競争の激化 効果が一時的 運用には慣れが必要 |

SNSを使ってアクセス数を増やす

X(Twitter)やInstagramなどのSNSを使って、アクセス数を増やせます。

投稿した内容に自社ホームページのリンクを貼り、ユーザーをホームページに誘導します。

投稿が拡散されれば、大きなアクセスを期待できるのが大きなメリットです。

メリット

SNSのメリットは以下になります。

- 拡散されることで大幅にアクセスが増える

- ユーザーとのコミュニケーションで信頼性アップ

- コストが低い

SNSでは自社のサービスを多くのユーザーに知ってもらえるチャンスがあります。

また、ユーザーとコミュニケーションを取れるので、サービスを身近に感じてもらう効果も大きいです。

拡散されることで大幅にアクセスが増える

SNSでは拡散されることで、アクセスを大幅に増やせるのが大きな魅力です。

また、拡散されない場合も毎日投稿することで、少しずつアクセスを増やせます。

ユーザーとのコミュニケーションで信頼性アップ

SNSではユーザーとのコミュニケーションを取れるので、自社の信頼性アップに役立ちます。

ユーザーとの距離が近くなるので、より身近に感じてもらえるようになります。

SNSでは、こまめなユーザー対応が大切です。

コストが低い

SNSの基本的な利用は無料なので、コストをかけずにアクセスを集められます。

機能を追加したい場合も、月に数千円程度のコストで済むので、力を入れる場合は有料サービスに変更するのも効果的です。

とくにSNSの効果を分析したい場合は、有料にしたほうがより具体的な戦略を検討できます。

デメリット

SNSのデメリットは以下になります。

- 成果がわかりにくい

- 時間と人員が必要

- 炎上のリスク

SNSは匿名で不特定多数の人が利用しているためリスクもあります。

デメリットを理解して、慎重に運用をするようにしましょう。

成果がわかりにくい

大きく拡散されるとアクセスが大幅に増えるので成果を実感しやすいですが、大きく拡散されることはめったにありません。

また、フォロワーの反応に依存するため、効果が見えにくいです。

SNSの運用は忍耐強く続けていくことが大切です。

時間と人員が必要

SNSでの運用には、コンテンツの作成、投稿、コミュニケーションなど、多くの時間とリソースが必要になります。

とくに複数のSNSを利用する場合、管理が複雑になるので注意が必要です。

まずはひとつのSNSで成果が出るように、運用するのをオススメします。

炎上のリスク

SNS上で不適切な投稿やネガティブな反応が広がると、ブランドイメージに悪影響を及ぼします。

筆者は以前努めていた会社で、炎上を間近で見たことがありますが、地獄のような対応をすることになります。

炎上しないように、投稿前に問題がないか2人以上で確認しておくといいでしょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 拡散されることで大幅にアクセスが増える ユーザーとのコミュニケーションで信頼性アップ コストが低い | 成果がわかりにくい 時間と人員が必要 炎上のリスク |

ホームページを地道に広める

最後はホームページを地道に広めてアクセスを増やす方法です。

たとえば以下のような方法があります。

- 来客者が見えるところにホームページのQRコードを貼っておく

- 飲食店や美容室など、お客さんが座って見える位置にホームページのQRコードを貼っておく

- 名刺にホームページのQRコードを記載しておく

- 異業種交流会などでホームページを教える

- 他社ホームページに自社ホームページのリンクを張ってもらう

このように地道にアクセスを増やす方法はいくつもあります。

筆者は名刺にQRコードを載せて、気になる人がアクセスできるようにしています。

名刺を配った人とは面識ができるので、サービスを利用してくれる確率も高いです。

ホームページは、誰が見ても内容がわかりやすいようにしておくことが大切です。

効率的にホームページのアクセスを増やすには?

4つの方法を紹介しましたが、効率的にホームページのアクセス数を増やすには、すべてをバランスよく行うことです。

筆者が実際に効率的にアクセスを増やせた方法が以下になります。

申込み数増加が目標のホームページ運用の流れ

申し込み数の増加を目標にしたホームページを制作

ホームページを開設して問題がないか確認し、すぐにGoogle広告をスタート

狙うキーワードを決めて、ブログの制作を始める

Google広告のデータを参考にホームページの改善

サービスの紹介やどのような作業をしているのか、会社の裏側を紹介していくような内容をX(Twitter)で投稿

このような流れでホームページの運用を進めました。

その結果、開設してから4ヶ月目にどのような結果になったのか紹介します。

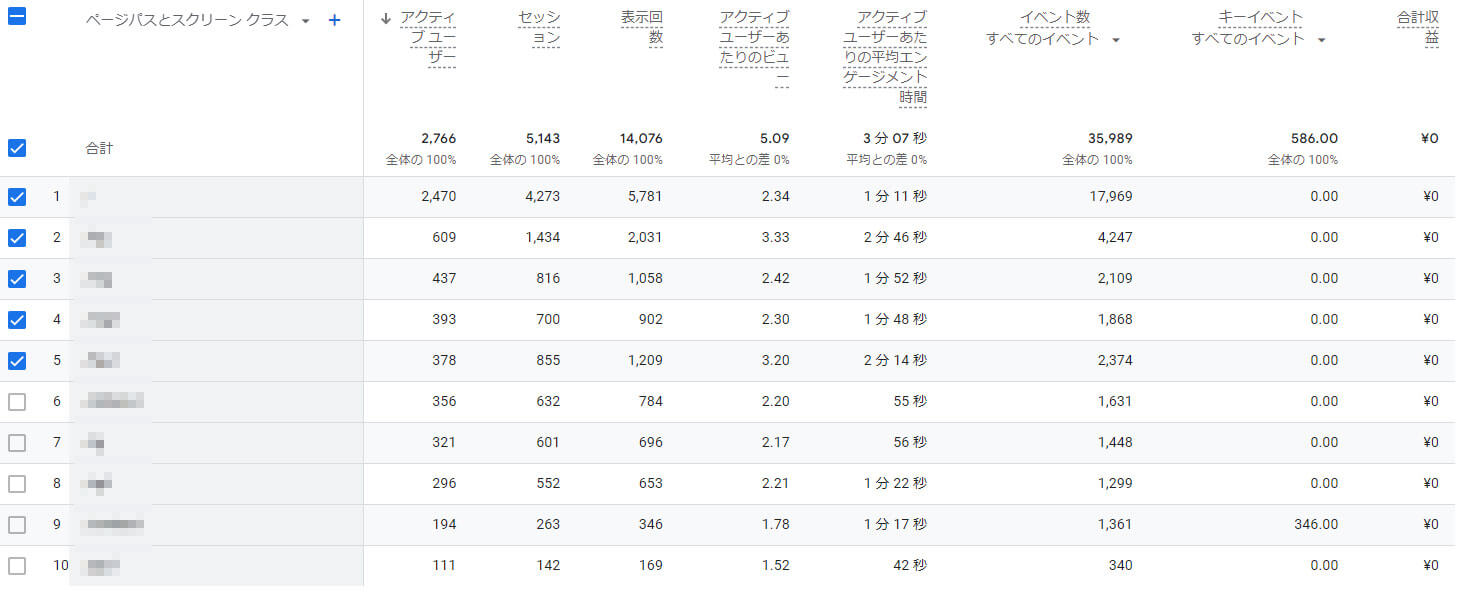

【アクセス】ホームページ運用の結果

ホームページを開設したのが2024年5月13日で、上記画像が2024年8月のGoogle Analyticsのデータになります。

開設から約4ヶ月目のデータです。

アクティブユーザーは1日に約90人ぐらいのユーザーが訪れています。

アクセスの指標でよく使われている表示回数(PV)は、1日平均454PV、月だと14,076PVになりました。

次に申し込みがどれぐらいあったのか紹介します。

【申し込み】ホームページ運用の結果

申し込みは99件という結果になりました。

月に100件申し込みが欲しいという依頼だったので、あと1件がめちゃくちゃ悔しい…。

ただ、開設したばかりで、まだSEO対策の効果がそれほど見えていない状態なので、確実に申し込みを増やせたのは良かったです。

現状はGoogle広告からの流入と申し込みがほとんどなので、今後はSEO対策に重点をおいて、検索してきたユーザーの申し込みを増やしていく予定です。

ホームページのアクセスをどれだけ増やせばいい?

ホームページにどれだけアクセスがあればいいのか、目標設定することが大切です。

漠然とアクセスを増やしたいと思っていても、具体的な数字がないと難しいです。

ここでは目標に対して、どれだけのアクセス数が必要なのか調べる方法を紹介します。

ホームページ目的を確認する

まず最初に、ホームページの目的を確認しておきましょう。

- お問い合わせを月に100件獲得したい

- 申し込みを月に100件獲得したい

- 求人の応募を月に10件獲得したい

目標のアクセス数は、目的から逆算して設定します。

目的に必要なアクセス数を把握する

目的が明確になったら、必要なアクセス数を調べます。

今回は例として、「月に100件の申し込みを獲得する!」ことを目的にしたホームページに、どれだけアクセスが必要なのか調べていきます。

現状、月に100のアクセスで1件の申し込みがある。

ということは…。

月に10,000のアクセスで100件の申し込みが獲得できる!

月に10,000までアクセスを増やせば、目的を達成できる!

どうでしょう?

考え方は非常にシンプルです。

これで月にどれだけアクセスを増やせばいいか明確になります。

また、100のアクセスで2件の申し込みが入るようにホームページを改善していけば、アクセス数を5,000増やすだけで目標が達成できます。

「アクセスを増やす施策」と「申し込み率を高める施策」の両方を行っていくことで、効率的に申し込みを増やすことが可能です。

ホームページの分析に必須のツール

ホームページの分析に必須のツールは2つです。

- Google Analytics

- Search Console

ホームページを制作するときは、この2つは必ず設定するようにしましょう!

Google Analytics

Google Analyticsは、ホームページやアプリのアクセスやユーザーの行動を分析する無料のツールです。

訪問者の数、ページビュー、コンバージョンなどのデータを収集し、視覚化して、効果的なマーケティング戦略を立てるのに役立ちます。

Search Console

Search Consoleは、ホームページの検索エンジンでのパフォーマンスを監視・改善するための無料ツールです。

ホームページが検索されたときに表示されているかどうが調べたり、検索キーワード、エラーレポートなどの情報を確認できます。

自社で運用が難しい場合は外注する

ホームページのアクセス数を増やすには、やるべきことが色々とあって何から手を付けたらいいかわからないと思います。

とくに中小企業だと、ホームページの運用にリソースを割けないことがほとんどです。

そのような場合は、最初は外注してある程度運用の流れを作ってしまうのがオススメです。

流れができてしまえば、スタッフの教育もしやすくなるので、ゆくゆくは内製化することも可能になります。

SALUTAM(サルタム)では、中小企業のWeb業務を全面サポートしています。

もし、何かお悩み事がありましたら、ぜひご相談ください!(つまり営業しています)

まとめ

この記事では、業界別のホームページ平均アクセス数を紹介するとともに、アクセス数の増やし方、目標アクセス数の調べ方を解説してきました。

業界別のホームページ平均アクセス数を知ることで、自社ホームページのアクセス数が多いのか少ないのか目安になります。

ただ、アクセス数を増やすことも大事ですが、最も重要なのはホームページに掲げた目標を達成することです。

目標を忘れずに、「ホームページの改善」、「アクセス数を増やす施策」を並行して行っていきましょう!

この記事がホームページを運用していく過程で、少しでもプラスになれば幸いです。