【完全版】ホームページの制作・運用でやってはいけないこと|ポイントを抑えてトラブル回避

ホームページの制作・運用でやってはいけなことってなに?

ホームページの運用でトラブルが起きないか心配

ホームページの制作・運用で失敗したくない!

ホームページの制作・運用で、「どんなことをやってはいけないのか?」わからず不安になっている方も多いのではないでしょうか?

安心してホームページの運用をしていきたいですよね。

気づかないうちにやってはいけないことをして、トラブルになってしまうことがあるので注意が必要です。

著作権違反をしてしまったり、サーバーが落ちてしまったりと、ホームページの運用ではある程度知識がないと、さまざまな問題が起こります。

そこで、今回はホームページの制作・運用でやってはいけないことを詳しく解説していきます。

この記事を読んでいただければ、自信を持ってホームページの制作・運用を行えるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

ホームページの企画・設計でやってはいけないこと

ホームページを作る場合は、まず企画・設計を行います。

ホームページの企画・設計でやってはいけないことは4つです。

ホームページの企画・設計を行うときは必ず確認しておきましょう!

目的を明確にしない

ホームページの企画・設計を行うときは、目的を明確にしましょう。

目的が明確になっていないと、ホームページのデザイン・構成が中途半端なものになってしまうのでせっかく制作しても成果が出ません。

| ホームページの種類 | 目的 |

|---|---|

| コーポレートサイト | 会社のことを知ってもらう |

| ECサイト | 商品を購入してもらう |

| サービスサイト | 自社サービスの紹介をして知ってもらう サービスの申し込みをしてもらう |

| 求人サイト | 採用をする |

| ブランドサイト | ブランドを知ってもらう ブランドの信頼性や価値を伝える |

ホームページで達成したい目的は、ひとつにするようにしてください。

たとえば、サービスサイトで求人もしたいとなると、訪れたユーザーは何のホームページなのかわからず成果が出なくなってしまいます。

ホームページを制作して何をしたいのか明確にしておけば、実際に制作に入ってからもスムーズに進みます。

ターゲットを設定しない

ホームページの企画・設計を行うときは、ターゲットを設定しておきましょう。

ターゲットを設定しておかないと、ホームページで使用する画像やテキストが統一されずユーザーにうまく伝わりません。

たとえば、新卒採用が目的ならターゲットは大学生になりますし、オフィス家具ならサラリーマンがターゲットになります。

ターゲットはなんとなくイメージできていると思いますが、周りの人とズレている可能性もあるので文字にして共有をしておくといいでしょう。

ターゲットに合わせたデザインをしないと、成果の出にくいホームページになってしまいます。

コンセプトを設定しない

ホームページの企画・設計を行うときは、コンセプトを設定しておきましょう。

コンセプトを設定しておかないと、訪れたユーザーの興味を引けません。

コンセプトは「誰に何を伝えたいのかを明確にすること」です。

たとえば、健康器具を売りたい場合は、ターゲットは「健康になりたい人」になります。

そうするとコンセプトは以下のようになります。

- 忙しくて運動ができない人が短時間で効果がでる健康器具を扱うショップ

- 健康的に痩せたい人に負荷が少なく効果が高い健康器具を扱うショップ

- ダイエットをしても効果がない人をしっかりサポートできるショップ

コンセプトがしっかりしていると、ユーザーが自分のことだと思い購買につながりやすいです。

商品・サービスを使うことで、将来どのような状態になるのかを明確にすると価値を感じてもらえます。

また、コンセプトを設定することでデザインの方向性も統一されます。

コンセプトが「忙しくて運動できない人が、短時間で効果がでる健康器具を扱うショップ」の場合は、忙しそうなOLがダイエットに成功して笑顔になっている写真を使うとわかりやすいですよね!

コンセプトを設定することで、他社との差別化もしやすいのでユーザーに選ばれる理由になります。

具体的な目標を設定しない

ホームページの企画・設計を行うときは、具体的な目標を設定するようにしましょう。

具体的な目標を設定することで、ホームページを運営する際に行うべき施策が明確になっていきます。

- ホームページ経由で月に100件の申し込みを獲得したい

- 100件の申し込みを獲得するには、月に10,000人のアクセスが必要

- 月に10,000人集めるためにはブログを月に20件投稿すればいい

このように目標から逆算することで、やるべきことが明確になってきます。

具体的な目標を設定しておかないと、的はずれな作業をしてしまったり、無駄な作業を繰り返してしまうことになります。

また、目標は「週」、「月」ごとに細かく設定しておくことがオススメです。

細かく設定しておけば、進捗状況がわかるので、うまく行っていないときに軌道修正しやすくなります。

| ホームページの種類 | 目標例 |

|---|---|

| コーポレートサイト | 月の訪問ユーザー数を◯◯にする |

| ECサイト | 毎月〇〇円売り上げる サンプル請求を毎月〇〇件にする |

| サービスサイト | 月に〇〇件申し込みを獲得する 月に〇〇件問い合わせを獲得する |

| 求人サイト | 〇〇人採用する 応募数を〇〇にする |

| ブランドサイト | 会員登録を月に〇〇獲得する アンケートやキャンペーンの応募数を〇〇にする |

ホームページ制作会社選びでやってはいけないこと

ホームページを自社で作らない場合は、「Web制作会社」に依頼することになります。

ホームページ制作会社選びでやってはいけないことは7つです。

得意分野・料金体系がWeb制作会社によってさまざまです。

あなたの会社にピッタリと合ったWeb制作会社を選ぶようにしましょう。

見積もりを1社しか取らない

ホームページを外注して制作する場合は、複数社から見積もりを取るようにしましょう。

Web制作会社によって、制作費にはかなり差があります。

過去に何度か外注でホームページを制作したことがあるなら、金額が適正かどうかわかりますが、初めての場合は判断が難しいです。

3社ほど見積もりを出してもらい、適正だと感じる価格帯の制作会社で検討することが望ましいです。

また、見積もりが高い場合は、なぜその価格なのか確認しておくといいでしょう。

価格だけで決める

Web制作会社を決めるときに、安いからといって価格だけで決めると失敗してしまうことがあります。

価格が安いということは、人件費が抑えられているのでスキルの高い人材がいないかもしれません。

そうすると、ホームページの質は低くなり、最悪納期に間に合わないなんてこともありえます。

ホームページの質が低いと、成果が上がりにくかったり、まったくアクセスがなかったりと、作った意味がなくなってしまいます。

価格だけでWeb制作会社を選んでしまうと、最終的には余計に時間と費用がかかってしまうリスクもあるので注意して下さい。

デザインだけを見て決める

Web制作会社を選ぶときは、デザインだけを見て決めるのは危険です。

ホームページは、商品を売る、申し込みをしてもらうなどの目的があります。

どんな素敵なデザインでも、目的を達成できなければ意味がありません。

運用実績を見ない

Web制作会社を選ぶときは、過去の運用実績を確認するようにしましょう。

過去の事例を見せてもらうことで、あなたがホームページで設定した目的を達成できるかどうかの目安になります。

過去の運用実績を確認する際は、同じような業種がないかも確認しておくといいです。

同じような業種で成果が出ている場合は、比較的早く成果を出せる可能性があります。

制作に必要な素材を確認しない

Web制作会社に依頼をするときは、どのような素材が必要になるのか確認しておきましょう。

ホームページは、制作会社にすべて丸投げしてできるものではありません。

素材は以下を用意することが多いです。

- 会社・現場の写真

- 文章

- 会社・サービスなどの情報

制作会社によっては、カメラマンやライターを使うこともありますが、予算を抑えたい場合はすべて準備する必要があります。

提供する素材が遅れてしまうと、制作がどんどん遅れていってしまうので注意が必要です。

どのような素材が必要なのか、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

制作後のサポートを確認しない

ホームページは制作完了してからがスタートなので、どのようなサポートを受けられるのかは必ず確認しておきましょう。

制作後のサポートは、Web制作会社によって大きく変わります。

制作して終わりの制作会社もありますし、積極的に改善して成果を出していくような制作会社もあります。

運用していく際によく発生する業務は下記です。

- 画像・バナーの追加

- 文章の追加・修正

- ページの追加

- ブログの執筆

- 構成の変更

- SEO

基本的には対応してくれますが、費用がかかったり、時間がかかったりすることがあります。

実際に依頼をする場合、どれぐらいの費用でどれぐらい時間がかかるのか事前に確認しておくといいでしょう。

制作だけして、あとは何もせずに成果がでるホームページはないと思ってください。

リース契約をする

ホームページのリース契約はできる限り避けるようにしてください。

リース契約をしてしまうと、Web制作会社に不満があってもすぐに契約を解除できないリスクがあります。

契約解除ができないと、成果の出ないホームページにお金を出し続けることになります。

もし、リース契約をする場合は、事前に契約書で解約条件を必ず確認しておくようにしましょう。

ホームページ構築でやってはいけないこと

ホームページの構築は、運営していく上で非常に重要な部分になります。

ホームページを構築するときにやってはいけないことは9つです。

構築するときにこれらを行っておかないと、せっかくのチャンスも逃すことになります。

検索上位に表示されない、ホームページが表示されないなどのトラブルが起きる可能性もあるので確認しておきましょう。

無料サーバー・低スペックサーバーを使う

無料サーバーや、月に500円程度で利用できる低スペックサーバーの使用はやめておきましょう。

無料サーバー・低スペックサーバーは下記のようなデメリットがあります。

- 広告が表示される

- 速度が遅い(速度はSEOでも重要な要素)

- アクセスが多いとサイトが落ちるリスクがある

- セキュリティ対策が不十分

個人で趣味程度のホームページを作る場合は良いのですが、仕事で使うホームページであれば有料のサーバーを契約するようにしてください。

今では毎月1,000円程度で、スペックの高いサーバーが使用できます。

無料サーバー・低スペックサーバーでアクセスが増えても、落ちてしまってはまったく意味がありません。

共有ドメインを使用する

共有ドメインを使用するのは、やめておきましょう。

共有ドメインとは、1つのドメインを複数の契約者で使用するドメインです。

たとえば、「https://〇〇〇.△△△.com」のように、「◯」の箇所は好きな文字列に設定できますが、「△」の部分を変更できないドメインです。

自社と関係のない文字列が入ってきてしまうので、URLやメールアドレスの信頼性がありません。

仕事で使うホームページなら、「https://〇〇〇.com」のように「◯」の部分を自社名に設定できる独自ドメインを使用するようにしましょう。

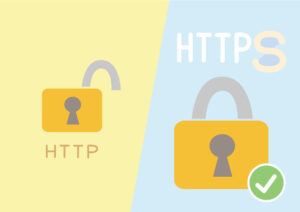

SSL化しない

ホームページを公開するときは、SSL化しておく必要があります。

「http」のあとに「s」がついているホームページ(https)はSSL化されています。

SSLとは、「Secure Socket Layer」の略で、データを暗号化して送受信する仕組みのひとつです。

SSL化されているホームページは、安全に利用できる証明になります。

SSL化していないホームページに訪れると、URL横に危険マークが表示されたり、警告が表示されたりします。

ユーザーに不信感を与えてしまうだけではなく、Googleの検索結果で上位表示されにくくなるので、SSL化は必ず行うようにしましょう。

セキュリティ対策をしない

仕事でホームページを運用する場合は、最低限のセキュリティ対策を行うようにしましょう。

大手のホームページだけではなく、中小企業のホームページも「ページの改ざん」や「個人情報の漏洩」などのリスクがあります。

筆者の知り合いでもページの改ざんをされたという話は聞きます。

最低限やっておきたいセキュリティ対策は以下です。

- セキュリティ対策機能が標準で付いているサーバーを利用する

- ブログのログインURLをデフォルトから変更する

- 複雑なパスワードを使う

- WordPressならセキュリティ対策のプラグインをインストールする

ホームページを構築する場合、最低限これだけはやっておきましょう。

世界中のホームページがランダムで狙われているため、規模が小さいホームページでも注意が必要です。

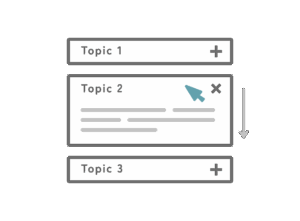

構成を考えない

ホームページの構成は、構築を始める前に決めておきましょう。

構成を決めておけば、作業が効率的に進みます。

外注する場合も必要なページを伝えて、構成を提案してもらうようにしてください。

Web制作会社は、必ず構成を作ってから制作を進めていきます。

更新しにくいホームページを作る

ホームページは更新をしやすいように作るようにしましょう。

制作を外注する場合、頻繁に更新する箇所は、自社で更新ができるように制作してもらうようにしてください。

自社で更新ができないと、いちいち制作会社に連絡をして更新をすることになります。

そうすると、時間がかかりますし、更新費用も発生します。

ホームページを制作するときは、どこを日々更新していくのか明確にしておくといいでしょう。

複雑すぎるナビゲーション

複雑すぎるナビゲーションはやめましょう。

奇抜でカッコいいホームページは憧れますが、ユーザーがどこを押したら良いのかわからないと離脱してしまいます。

- どこからお問合せをすればいいかわからない

- メニューがどれかわからない

- バナーっぽいけど押してもページが変わらない

- クリック・タップを何回もしないと目的のページにたどり着かない

凝ったデザインにすると、意外に見落としてしまうポイントです。

ユーザー目線で、ユーザーが使いやすいナビゲーションを設置するように心掛けましょう。

読み込み速度が遅い

ホームページの読み込み速度はできるだけ速くなるように対策をしましょう。

ページが表示されるまでに時間がかかってしまうと、ユーザーが離脱してしまう原因になります。

たとえば、ページの読み込み時間が3秒を超えると、約40%以上のユーザーがページを離れるというデータがGoogleでも報告されています。

参考:Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed

また、ページの表示速度はGoogleもチェックしているので、表示速度の遅いページは検索結果で上位表示されにくいです。

ページの表示速度が遅い原因はさまざまですが、よくあるのは以下になります。

- 動画を複数埋め込んでいる

- SNSを複数埋め込んでいる

- 必要以上に大きい画像を使用している

- 画像を軽量化していない

- さまざまなプログラムを使ってホームページで動きを出している

表示速度は、さまざまな要因があるので判断が難しいですが、定期的に確認して改善を繰り返していきましょう。

レスポンシブに対応していない

ホームページはレスポンシブに対応させるようにしましょう。

以前はパソコンのサイトだけを制作してもよかったですが、最近はパソコンよりもスマートフォンやタブレットからのアクセスが増えてきました。

業種によっては、圧倒的にスマートフォンからのアクセスが多いです。

また、Googleもホームページはレスポンシブにするように推奨しています。

そのためレスポンシブ非対応だと、Googleからの評価も下がってしまうため、検索上位に表示されにくくなってしまいます。

参考:モバイルサイトとモバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法

ホームページのデザインでやってはいけないこと

ホームページのデザインは、ユーザーからの印象が決まるので非常に重要です。

ホームページのデザインをするときにやってはいけないことは6つです。

せっかくの良いサービスでも、デザインが悪いとユーザーが離脱してしまいます。

とにかくユーザー目線で、ホームページの目的が達成できるデザインを心掛けましょう。

色合いを合わせない

ホームページ全体を通して、カラーを合わせるようにしましょう。

ページごとにメインカラーが変わってしまうと、ユーザーは他のホームページに訪れたと勘違いして離脱してしまいます。

ホームページの信頼性も下がってしまうので、成果が出にくいです。

カラー以外にも使用するフォント、文字サイズなども全体で統一してデザインするようにすると見やすくなります。

具体的なデザインを伝えない

ホームページを外注する場合、できるだけ具体的にイメージしているデザインを伝えるようにしましょう。

以下のような指示はNGです。

- オシャレなデザインにして!

- カッコいいデザインにして!

- 高級感のあるデザインにして!

人それぞれ何がオシャレでカッコいいのかは違います。

高級感でもハイブランドのような高級感だったり、車のような高級感もあります。

デザインのイメージを伝えるときは、あなたがイメージしているデザインの画像や写真、ブランドなどを見せて具体的に伝えるようにしましょう。

イメージしている類似のホームページをいくつか見せるのが最も伝わりやすいです。

伝え方を間違うと、イメージとまったく違うデザインが出てきてしまうので、イメージを共有できるまでしっかり話をするようにしましょう。

オシャレ・カッコいいだけで作る

オシャレ・カッコいいだけでホームページをデザインするのはやめましょう。

ホームページの目的を達成できるデザインが最高のデザインです。

見た目の美しさだけを追求すると、ただキレイなだけで検索にもひっかからないホームページができてしまいます。

オシャレ・カッコいいも重要ですが、ホームページの内容もしっかりと詰め込みようにしましょう。

ホームページの内容が先にあって、それに合わせたデザインで制作することが重要です。

デザインがターゲットに合っていない

ホームページのデザインは、ターゲットに合わせたデザインにしましょう。

企画・設計の段階で決めたターゲットに適したデザインでないと、成果が出にくくなってしまいます。

- 主婦向けなのに青を貴重にしたフォーマルなデザイン

- 法人がターゲットなのに、可愛いイラストやフォントを多用したデザイン

このようにターゲットとデザインがズレてしまうと、アクセスが増えたとしても成果が出ません。

デザインをするときは、ターゲットに設定した人がどのように感じるかイメージしながらデザインを進めます。

アニメーションを多用する

ホームページで動きのあるアニメーションを多用するのは避けましょう。

動きが多すぎるホームページは目移りしてしまい、ユーザーがコンテンツに集中できなくなってしまいます。

強調したい部分だけに、ピンポイントでアニメーションを使用するのは問題ありません。

アニメーションを使用する場合は、さりげなく使うのがいいでしょう。

また、アニメーションを多用すると、ホームページが重くなってしまうので、表示速度が遅くなってしまうリスクもあります。

モバイル対応していない

ホームページをデザインするときは、モバイルに対応させましょう。

スマートフォンやタブレットで見たときに、「画像が見えにくくないか?」「画像で使用している文字は小さすぎないか?」など確認しながらデザインをします。

パソコンのモニターだけで確認をしていると、スマートフォンでいざ確認したときに文字が小さくて読めないなんてことも。

また、スマートフォンでは画面が小さいので、できるだけ文字を少なく目立つようにデザインをする必要があります。

スマートフォンからのアクセスがパソコンを上回ってきたので、スマートフォンのデザインを優先する人も増えてきました。

ホームページ公開後にやってはいけないこと

ホームページは制作したら終わりではありません。

ホームページ公開後にやってはいけないことは6つです。

せっかく制作したホームページなので、有効活用しましょう!

サーバーやドメインの更新を忘れる

サーバーやドメインの更新を忘れないようにしましょう。

更新を忘れてしまうと、ホームページが見れなくなってしまいます。

ホームページが表示されないと、ユーザーが見られないだけではなく、Googleからの評価も下がってしまうので大きな機会損失になります。

最悪、また最初からホームページを制作しなくてはいけないことも…。

契約しているサーバーやドメインサービスによって若干違いますが、更新は1ヶ月や1年単位になることがほとんどです。

不安な方は、自動更新にしておけば忘れる心配がないので、設定をしておくといいでしょう。

ホームページを放置する

ホームページは放置しないようにしましょう。

新着情報をまったく更新していなかったり、新しいコンテンツを追加していないホームページは、訪れたユーザーの信頼性を下げてしまいます。

また、更新のないホームページは、検索エンジンからの評価も下がってしまう可能性が高いです。

定期的にコンテンツを修正・追加して、最新の状態にしておく必要があります。

ホームページは制作が終わってからがスタートです!

せっかく制作したホームページなので、成果の出せるホームページに育てていくようにしてください。

運用方法を共有しない

ホームページの運用方法は、社内で必ず共有するようにしておきましょう。

ホームページを制作したら、社内の社員・スタッフが運用をしていくことになります。

Web担当者がいるときはいいですが、任せっきりにしていると急遽休んだときなどにホームページの更新・修正ができなくなってしまいます。

事故や病気で長期間出勤できない場合は、ホームページ自体の更新が止まってしまうので注意してください。

ホームページの運用方法は、マニュアル化して社内の誰でも行えるように体制を整えておくと安心です。

アクセス解析を見ない

ホームページの運用に慣れてきたら、アクセス解析を見るようにしましょう。

アクセス解析を見れば、どれぐらいのアクセスがあって、どのようなユーザーが訪れているのかがわかります。

アクセス解析を見ずにホームページの改善はできないので、運用するに当たってアクセス解析は必須業務になります。

「今までアクセス解析を見たことがない!」という方は、まずは簡単なデータを見てホームページの状態をチェックするようにしましょう。

定期的に見ていれば、データの見方が徐々にわかってきます。

アクセス解析の見方については、以下の記事で解説しています。

CMSのアップデートをしない

WordPressなどのCMSを使用している場合は、アップデートをしましょう。

CMSのアップデートをしないと、セキュリティが弱くなったり、ホームページに不具合が発生してしまいます。

また、CMSで使用しているプラグインのアップデートも必要です。

プラグインのアップデートは頻繁にあるので、定期的にチェックして更新するようにしてください。

CMS、プラグインのアップデートを行ったら、不具合が起きていないか必ず確認をします。

アップデートの内容によっては、表示が崩れたり、うまく動作しなくなったりすることがあるので注意が必要です。

不具合が起きたら、違うプラグインに変更したり、元のバージョンに戻して対応します。

公開後のセキュリティ対策をしない

公開後もセキュリティ対策は定期的に行うようにしましょう。

セキュリティ対策をしておかないと、ホームページを改ざんされたり、情報を漏洩してしまうリスクがあります。

具体的には以下のような対策を行います。

- CMSにログインしていないユーザーを削除する

- CMSのログインパスワードを定期的に変更する

- CMSのログインURLを定期的に変更する

- サーバーに接続するパスワードを定期的に変更する

ホームページを長く運用していくと、ログインできるユーザーが多くなってきます。

退職した人もログインできてしまうと問題なので、パスワードの変更は定期的に行うようにしましょう。

コンテンツの追加でやってはいけないこと

コンテンツを追加するときは、ルールを守って行う必要があります。

コンテンツを追加するときにやってはいけないことは5つです。

ルールを守らないと、さまざまなリスクがあるので、やってはいけないことを事前にしっかり確認しておきましょう。

他のホームページから文章をコピペして作る

他のホームページから文章をコピペしてコンテンツを作るのはやめましょう!

コピペして作成したことは、Googleにはわかっているのでホームページの評価を大きく下げます。

最悪、ペナルティを受けて、改善するまで検索結果に表示されなくなってしまいます。

ただ、そもそも他のホームページのコンテンツには、著作権があるため勝手に使用することは法律違反です。

複数人でブログを書く場合は、コピペしないことを必ず最初に共有しておいてください。

AIで生成した文章をそのまま記載する

AIで生成した文章をそのまま記載するのはやめておきましょう。

2024年3月Googleコアアルゴリズムアップデートで、生成AIを悪用した大量生成コンテンツが規制されるようになりました。

AIで生成した文章をそのまま使ってコンテンツを作ると、評価を下げられてしまう可能性があります。

参考:2024 年 3 月のコア アップデートとスパムに関する新しいポリシーについてウェブ クリエイターが知っておくべきこと

AIでブログの構成を参考にしたり、文章のヒントをもらうのは問題ありません。

AIを活用する場合は、筆者の体験談などオリジナルの内容を盛り込むことが重要です。

サイズの大きい画像をそのまま使う

サイズが大きすぎる画像をそのまま使うのはやめておきましょう。

画像が大きすぎると、ページの表示速度が落ちてしまう原因になります。

また、適切なサイズの画像を表示させないと、表示が崩れてしまったりしてユーザーの視認性が損なわれてしまいます。

画像を設置するときは、見やすいサイズになるか確認するようにしましょう。

ネットで拾った画像を使用する

ネットで拾った画像を勝手に使用するのはやめておきましょう。

テキストと同じように、画像や動画にも著作権があり、勝手に使用するのはダメです。

もし、使用したい場合は引用や出典などのルールを守って使用するようにしてください。

有料の画像・動画素材を勝手に使用した場合は、あとから請求されることもあるので注意してください。

信頼性の低い情報を記載する

信頼性の低い情報を記載するのはやめておきましょう。

もし情報が間違っている場合、自社の信頼性も下がってしまいます。

情報を記載する場合は、国のデータ、大学の論文、信頼性の高い企業などを参考にしてください。

誰が運営しているのかわからないブログの情報などは、間違っている可能性があるので避けたほうがいいでしょう。

SEOでやってはいけないこと

SEO(検索エンジン最適化)とは、自社ホームページを検索結果の上位に表示される対策のことです。

SEOで成果が出ると、多くのユーザーを自社のホームページに集客できるようになります。

しかし、SEOにはさまざまな情報が行き交っているので注意が必要です。

SEOでやってはいけないことは9つです。

間違ったSEOをしてしまうと、Googleからペナルティを受けてホームページが表示されなくなってしまうリスクがあります。

昔は良かったけど、今はNGとういことも多いので、SEOは常に最新の情報を仕入れるようにしましょう。

外部リンクを買う

外部リンク(被リンク)を購入することはやめておきましょう。

外部リンクは、第三者のホームページから自社のホームページに向けられたリンクのことです。

検索エンジンは、外部リンクが多いホームページは人気があると判断され、高い評価を与えてくれます。

つまり、外部リンクを多いホームページは検索上位に表示されやすいということです。

ただし、外部リンクをSEO業者などから購入すると違反になってしまうので注意してください。

Google は、ウェブページの関連性を判断するための要素としてリンクを使用しています。Google 検索の検索結果ランキングを操作することを目的としたリンクは、リンクスパムと見なされる場合があります。これには、自分のサイトへのリンクを操作する行為も、自分のサイトからのリンクを操作する行為も含まれます。リンクスパムの例としては、次のようなものが挙げられます。

ランキングを上げることを目的としたリンクの売買。次のような行為がこれに該当します。

- リンク自体やリンクを含む投稿に関して金銭をやり取りする

- リンクに関して物品やサービスをやり取りする

- 特定の商品について記載してリンクを設定してもらうのと引き換えにその商品を送る

外部リンクは、自然に集めるようにしてください。

質の高いコンテンツを追加し続ければ、外部リンクも自然に増えていきます。

裏技的な方法でSEOをしても、そのうち対策をされて大幅に検索順位を落とすことになるのでやめておきましょう。

パンくずリストを設置していない

パンくずリストは必ず設置しておきましょう。

パンくずリストを設置することで、ユーザーが今どのページにいるのか判断できるようになります。

また、パンくずリストはユーザーだけではなく、Googleのクローラーをサポートする効果も期待できます。

パンくずリストは、Googleのクローラーにホームページの構造を理解させる役割があるからです。

パンくずリストは、ユーザーがそこまで使わないので、設置していない人もいますが、クローラーのためにも設置をしておくようにしましょう。

クローラーとは、インターネット上のウェブサイトを自動的に巡回して情報を収集するプログラムやボットのことです。主に検索エンジンが使用しており、サイトの内容を分析して検索結果に反映させるために役立っています。クローラーは、リンクをたどって新しいページを見つけたり、更新された情報を取得したりします。

キーワードを過剰に埋め込んでいる

対策したいキーワードを過剰に埋め込むことはやめましょう。

キーワードを過剰に埋め込んでしまうと、文章が不自然になりユーザーが読みづらくなってしまいます。

経験上、ユーザーに向けてしっかりコンテンツを作っていれば、自然と適切なキーワード数になります。

キーワードを過剰に埋め込むと、検索エンジンからの評価も下がってしまうので注意してください。

キーワードを過剰に埋め込むのはGoogleもポリシー違反になると明言しています。

キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。

隠しテキストや隠しリンクを入れる

隠しテキストや隠しリンクを入れるのはやめましょう。

隠しテキストや隠しリンクもキーワードの乱用と同じようにGoogleのポリシー違反になります。

具体的には以下のようなものです。

- 白の背景に文字の色を白にしてわからなくする

- 画像の裏側にテキストを設置する

- 画面の外にテキストを設置する

- フォントサイズや不透明度を0にする

- ユーザーにわかりにくい箇所にリンクを設置する(句読点など)

実は、隠しテキストや隠しリンクは、過去に効果的だったSEOです。

まれにその時代のSEOを信じている人がまだいるので、注意してください。

実際に、提案されたことがあります…。

隠しテキストや隠しリンクは、検索エンジンを操作することのみを目的としてページにコンテンツを配置しながら、人間のユーザーには見えにくいようにする行為です。

重複したコンテンツがある

重複したコンテンツは、できるだけ避けるようにしましょう。

重複したコンテンツがあると、検索エンジンからの評価が分散してしまい検索結果の上位に表示されにくくなります。

たとえば、同じ商品の説明文が複数ページに使用されていたり、複数のページで同じ内容の文章が掲載されていたりすると、検索エンジンがどのページを評価していいのかわかりません。

そうすると、重複しているコンテンツの検索順位が下がってしまいます。

重複しているコンテンツがある場合は、ひとつに統合してしまうのがいいでしょう。

統合すれば、検索エンジンも迷うことがないので、検索結果の上位に表示されやすくなります。

複数のコンテンツに同じ内容が記載されている場合は、検索エンジンの評価を下げる可能性があるので避けるようにしてください。

同じタイトルを複数ページで使っている

同じタイトルを複数ページで使用するのはやめましょう。

重複コンテンツと同じように、同じタイトルが複数ページあると、検索エンジンがどれを表示させればいいかわからなくなってしまいます。

タイトルはSEOで非常に重要なポイントなので、各ページ固有のタイトルをつけるようにしてください。

画像代替テキストを入れない

画像を設置するときは、代替テキスト(alt)を入れるようにしましょう。

代替テキストを入れることで、検索エンジンが何の画像なのか認識してくれます。

ただし、入れたとしても検索結果には大きな影響はありません。

入れておけば少しプラスになるので、入れないよりは入れておいたほうがお得です。

代替テキストを入れておけば、画像検索からホームページに訪れるユーザーもいます。

ただし、代替テキストもキーワードを詰め込むと、ペナルティを受けてしまうので注意してください。

低品質なコンテンツを追加している

低品質なコンテンツを追加するのはやめておきましょう。

低品質なコンテンツが増えてしまうと、検索エンジンからの評価が下がってしまい検索上位に表示されません。

検索ユーザーに対して、価値のない情報や内容の薄いコンテンツが低品質なコンテンツになります。

- 2~3行だけのブログ

- ただの日記(有名人・芸能人ならOK)

- どこにでも書いてある内容のブログ

- 同じ内容をコピペして使いまわしたコンテンツ

スタッフ全員でブログを書いていると、低品質なコンテンツが増えてしまうことが多いです。

複数人でホームページを運用する場合は、公開する前にチェックする人を必ずつけるようにしましょう。

Googleのスパムに関するポリシーをチェックしない

Googleのスパムに関するポリシーはチェックしておくようにしましょう。

SEOでやってはいけないことが詳しく記載されています。

ポリシー違反をしてしまうと、ペナルティを受けてホームページが表示されなくなったり、検索順位が大幅に下がったりしてしまいます。

ホームページを運用する場合は、一度は必ず目を通しておきましょう。

ホームページの制作・運用で実際にあったトラブル

実際に筆者が今までに遭遇したトラブルを紹介します。

自分も実際に経験するまでは、起きないだろうと思っていたことばかりでした。

トラブルになると、「非常に!めんどくさい!」ので事前に対策しておくことをオススメします。

ホームページを改ざんされる

10年以上前に働いていたWeb制作会社での話です。

朝出勤すると、オフィスがバタバタしているので、何事かと聞くと「お客さんのホームページが改ざんされてやばいことになっている!」とのこと。

さらに確認してみると、数件どころではなく、100件以上のホームページが改ざんされていて対応に追われているとのことでした。

どのように改ざんされたかというと、ホームページのトップページが某テロリストの広報ページに差し替えられています…。

たしかにやばい。

そこからは、社員全員で埋め込まれた謎のファイルを削除して、改ざんされたプログラムの修正を徹夜で作業をすることに。

知り合いも改ざんされたことがあるので、ホームページの改ざんは意外に身近にあるトラブルです。

もう経験したくないので、ホームページを制作するときは、セキュリティ対策を念入りにするようになりました。

皆さんもセキュリティ対策はしっかり行いましょう!

画像の著作権違反

自分が約6年前にWeb担当をしていた小売店での話です。

古いホームページだったので、毎日修正と改善を繰り返していました。

新商品などは、アルバイトのスタッフさんにお願いしてブログを書いてもらい、アクセスも順調に増えていたときです。

Googleから一通のメールが届きました。

メールの題名は詳しく覚えていませんが、内容は「著作権侵害のため違反をしたページは2度と検索結果に表示されません」でした。

「!?」

修正してくださいではなく、2度と検索結果に表示されないというのは驚きです。

確認したところ、スタッフがブログを書いたときに、プロのカメラマンが販売している写真を無断で使用していたことがわかりました。

Googleに指摘されたページはお亡くなりになったので、新規URLでページを作り直すことになります。

せっかく時間をかけて検索上位に表示させていたのに、また一から評価を受けることに…。

それからは、トラブルの内容を全スタッフに共有して、問題がないか定期的にブログを確認するようになりました。

この事例ではページがお亡くなりになっただけで、作り直せばよかったですが、高額な使用料を請求されることもあります。

このようなトラブルは時間と費用がかかるので、著作権を侵害しないように日頃から注意しておきましょう。

アクセス過多でサーバーが落ちる

この話も約6年前にWeb担当をしていた小売店での話です。

全国ネットのニュース番組で、店舗が取り上げられることになりました。

夕方に15分ぐらい放送されるので、けっこう長いです。

ホームページのアクセスがどれだけ増えるかワクワクしていたのを覚えています。

当日は、Google Analytics(解析ツール)を開いて、放送を待っていました。

いざ、放送が始まるとアクセスがどんどん増えていきます!

想像以上のアクセスです!

過去最高です!

ついでにサービスの申し込みもしてくれ!

と思っていたときに、アクセス数が0になりました。

何が起きたんだ!?

と思い、ホームページを確認してみるとサーバーが落ちています。

機会損失!

サーバーは社長の知り合いが管理していた謎サーバーです。

担当者に連絡してなんとかならないか聞いてみると「アクセスが落ち着いたら表示されますよ♪」とのこと。

なめてます。

翌日すぐにサーバー移行の手続きを始めました。

サーバー移行後に、再度取材を受けてテレビで放送されましたが、そのときはまったく問題ありませんでした。

普段はホームページが問題なく表示されているので安心してしまいますが、しょぼいサーバーを使っていると自分のように悔しい思いをします。

ある程度スペックが高くて、同時アクセス数が多くても耐えられるサーバーを使うことをオススメします。

Twitterで炎上

この話も約6年前にWeb担当をしていた小売店での話です。(トラブルの多い会社です)

スタッフともめたお客さんが、動画をX(当時はTwitter)で流しました。

かなりの勢いで拡散されて、テレビ局からも取材が来てしまう始末です。

ホームページの問い合わせも大盛り上がりで、誰かわからない人から誹謗中傷が多数届きます。

わざわざアドレスを新規に作成して、メールを送ってくる人もたくさんいました。

もうこうなるとどうにもなりません。

ひたすら沈下するのを待つばかりです。

社長も「Web担当だからなんとかしてくれ」と意味のわからないことを言い出します。

客観的に見たら、そこまで大事になるような内容ではありませんでした。

ただ、炎上してしまうと正論を言っても無意味です。

実際、X(Twitter)で冷静に正論を言っている人もいたのですが、そのようなコメントは一切無視されます。

炎上して悔しいのはこういうことなんだなと。

本当にちょっとしたことで、炎上をしてしまうこともわかりました。

今はどの会社もSNSの運用をしています。

投稿をするときは、細心の注意を払って運用をするようにしましょう。

まとめ

この記事ではホームページの制作・運用でやってはいけないことを解説してきました。

重要なことを下記にまとめます。

- ホームページの目的を明確にする

- Web制作会社は安易に決めない

- サーバー・セキュリティ対策は初期投資

- デザインはユーザー目線で考える

- トラブルになる前に著作権違反などの知識を持っておく

- ユーザーに役立つ質の高いコンテンツを作成する

- SEOはGoogleが定めたガイドラインに準拠する

ホームページは安定した運用ができれば、効率的に業務が行えます。

ただ、裏側にはさまざまなトラブルが隠れているので、事前にリスク回避をできるようにしておくといいでしょう!

あなたの運用するホームページが多くの人に届くことを願っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました!